说到中国画,就不得不说山水林石,它们是中国画中的灵魂与精髓,承载着千年的文化积淀和艺术传承。

山水林石,在中国画中不仅仅是一种自然的描绘,更是一种情感的寄托和哲思的表达。山,以它那雄伟挺拔的姿态,象征着坚韧不拔的精神和崇高的追求;水,则以其柔韧多变的特性,寓意着生命的流动和变化无常;林,是生命的聚集地,它代表着生机与活力,也暗示着生命的循环与更迭;而石,则以其坚硬稳定的特质,象征着永恒与坚定。

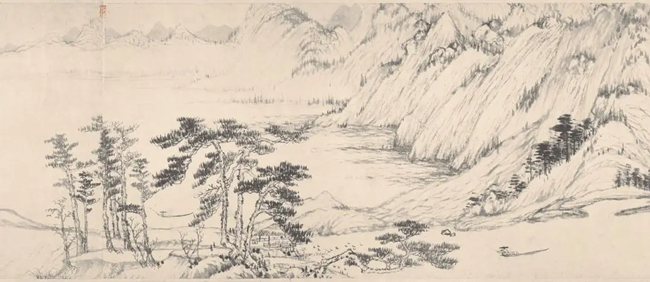

黄公望《富春山居图》

中国画中的山水林石,是构成山水画的重要元素,承载着深厚的文化积淀和艺术魅力。

山水林石,作为山水画术语,古人谓“千岩万壑,片石疏林,皆山水也”。在明代,李日华曾对山水与林石作出区分,他认为山水意境高深回环,备有一时气象;而林石则在草草逸笔中,展现出偃仰亏蔽与聚散历落之致。这说明了山水与林石在山水画中各有其独特的艺术表现力和审美价值。

在山水画中,“树”与“石”是不可或缺的部分。它们不仅承载着深厚的文化积淀,还凝聚着古代画家们的艺术开拓与创新精神。树石的呈现能够充分体现笔墨变化的审美趣味,塑造多样的审美状态,以表现出不同的意境和艺术效果。例如,苏轼的《枯木怪石图》就是一幅典型的树石类绘画,以其简单明了的题材和技法满足了文人入画的需求。

石,在山水画中更是重要的描绘对象。神韵、风采、形态生动的石,本身就具有强烈的艺术魅力。历代山水画家在长期的绘画实践中,创造了极为丰富的画石技法,如披麻皴、雨点皴、卷云皴、解索皴、牛毛皴、大斧劈皴、小斧劈皴等,这些皴法的创造和运用,极大地丰富了传统绘画艺术宝库。

此外,山水林石在山水画中的组合与运用,也体现了画家对自然之美的独特理解和表达。如明代画家徐贲的《秋林草亭图》,通过溪山秋林、板桥平湖的描绘,展现出一种清幽空阔的境界。而王绂的《隐居图》则通过笔墨浓重、意境清远的描绘,进一步发挥了笔墨清润的特点,表现出画家对隐居生活的向往和赞美。

早在商周时期,人们已经开始在陶器上绘制简单的山水图案,包括山、水、树、石等,这些图案表达了人们对自然的敬畏和崇拜。然而,这时的山水图案还相对简单,并未形成独立的艺术形式。

到了魏晋南北朝时期,山水画得到了显著的发展。由于佛教的传入和玄学的兴起,人们开始更加注重内心的修养和精神世界,山水画也逐渐成为一种表现个人修养和追求的艺术形式。这个时期的山水画作品大多以山水风景为主,技法上虽然还不够成熟,但已经能够展现出山水画的独特魅力。

隋唐时期,中国山水画迎来了发展的高峰。社会的稳定和经济的繁荣为文化艺术的发展提供了有利条件,山水画也得到了广泛的关注和推崇。出现了许多著名的山水画家,如展子虔、阎立本、吴道子等,他们的作品以雄浑的气势和细腻的描绘著称,将山水画推向了一个新的高度。

在山水画的构成中,林石是不可或缺的元素。魏晋时期,山石开始作为人物画的背景出现,技法简单,只勾勒大形,没有任何皱法。到了隋唐时期,山石逐渐成为画面中的主要形象,技法上也有了显著进步,但仍然不够成熟。五代时期,山水画家深入自然写生,体悟真山真水之意境,使得山水画逐渐成熟,并形成了以董源、巨然为代表的南派风格及以荆浩、关全为代表的北派风格。这一时期,山石技法逐渐完备,为后世的山水画创作奠定了坚实基础。

明代以后,山水画进一步发展,出现了许多流派和风格。明代李日华将山水与林石作了区分,他认为山水意境高深回环,备有一时气象;而林石则在草草逸笔中,展现出偃仰亏蔽与聚散历落之致。这种区分进一步丰富了山水画的艺术表现力。

中国画中的山水林石不仅是构成山水画的重要元素,更是承载着深厚文化积淀和艺术魅力的图像语言。它们通过画家的笔墨运用和意境表达,展现出中国山水画独有的艺术魅力和审美价值。