齐白石曾言“似与不似之间”为“浑沦”之境;而黄宾虹则提出“绝似又绝不似”,视之为“清纯”之美。黄宾虹的贡献,在于他为中国绘画开辟了一扇全新的视窗,引领人们窥见了纯粹笔墨形式的曙光,这一追求在中国绘画史上源远流长,却未曾得到系统和理论的梳理。黄宾虹的研究探索,预示了中国绘画未来的发展趋势。绘画,作为一种在二维平面上创造三维效果的艺术形式,本应以接近自然、呈现真实为追求。然而,无论技巧如何高超,也无法完全超越自然的魅力。正因如此,西方艺术界出现了如莫奈、凡·高等人,他们摒弃了单纯的模仿,转向表达个人情感和独特的视角,开创了印象主义、表现主义等流派。而中国的艺术家们,则以其独特的“散点透视”和“大写意”手法,在形似与神似之间找到了平衡,创造出了独具魅力的中国绘画模式。齐白石的这一观点,不仅是对中国绘画审美境界的深刻洞察,更是对艺术本质的一种独到诠释。

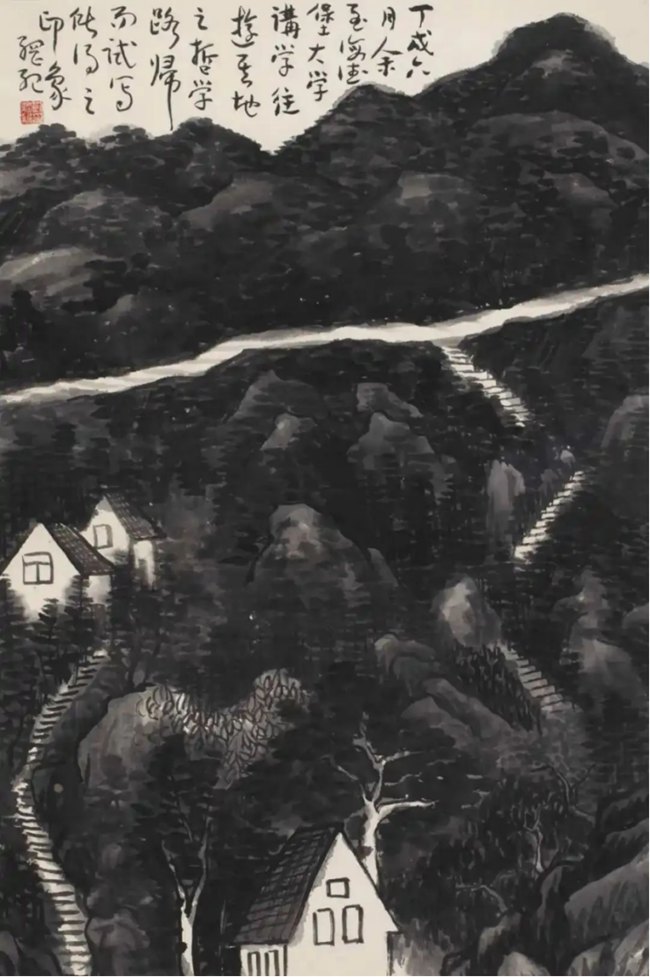

刘纲纪 《海德堡的哲学路》

“作画妙在似与不似之间”,这一饱含深意的艺术论断,不仅揭示了中国传统艺术和传统审美思想的精髓,更是中国绘画审美追求的巅峰之境。在艺术圈中,油画家冷军以其超现实主义作品备受瞩目。他笔下的少女毛衣纤维细腻入微,仿佛每根纤维都被精心描绘,其逼真程度甚至超越了照片。这种精细至极的表现力无疑展示了冷军超凡的绘画技巧,令人赞叹不已。

然而,在中国传统艺术观念中,即便是对物象的极致模仿,也并非艺术的最高境界。那么,什么才是艺术的巅峰呢?答案便是齐白石的名言所揭示的:“作画妙在似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世。”这句话深刻阐述了艺术的真谛,即在形似与神似之间寻找平衡,追求超越表象的深层意蕴。

中国传统艺术中极具智慧的审美准则,它揭示了中国绘画艺术的深刻内涵和审美追求。美,作为客观存在的现象,而审美则是主观的体验。绘画艺术家们以山水、人物、花鸟等自然与人文元素为媒介,将自己的思想情感融入其中,实现了主观与客观的和谐统一。文人画家的参与,为中国绘画注入了新的活力。他们不再满足于宫廷画那种过于精细的描绘,而是追求更能表达内心世界的写意画,从而丰富了中国绘画的表现手法和审美内涵。西方绘画大师毕加索对齐白石作品的赞赏,也证明了中国传统绘画艺术的独特魅力和深远影响。

书法与绘画在艺术表现上有着异曲同工之妙。在书法创作中,“妙在似与不似之间”同样是一个值得探讨的命题。书法作为一种艺术形式,也需要追求审美境界。这种境界体现在书法家对传统经典的深入理解和个性风格的成熟表达上。书法家在创作过程中,既要继承传统经典的精髓,又要展现自己的独特风格,实现传统共性与个人风格的和谐统一。优秀的书法作品不仅技法精湛,更能体现书法家对传统的深刻理解和对艺术的创新追求。在书法创作中,“似”的对象是传统经典,书法家通过学习和借鉴传统经典,形成自己的艺术风格和表现手法。而“不似”则体现在书法家对传统经典的超越和创新上,他们不拘泥于形式的模仿,而是追求个人风格的独特性和创新性。这种“似与不似”之间的平衡和统一,正是书法艺术魅力的所在。

绘画,作为一种视觉艺术,其核心在于通过形象来传达情感与思想。在这方面,西方画家展现出了卓越的才华。然而,中国画家则走了一条与众不同的道路。他们巧妙地结合了中国独有的书法艺术,将诗歌的韵律与绘画的静态美完美结合。这种创新的手法不仅为画面赋予了更多的遐想空间,还极大地拓展了绘画的主题深度。在“形象”与“笔墨”的基石之上,中国画家们开创了“意向”这一全新的艺术境界,将“似与不似”的绘画理念推向了前所未有的高度。

宝图专业美术作品征稿荐稿基地是为了解决出版社用稿难和作者发表难的问题,联合多家优秀美术出版社合作,由简能文化传媒设立专门机构负责运营的专业美术征稿、荐稿机构。欢迎咨询!