在中国画的体系里,透视法则被赋予了独特的韵味与灵活性,它不拘泥于西方绘画中严谨的几何透视法。中国画家巧妙地运用“散点透视”或“游动视点”,将自然景物与内心情感相融,使画面呈现出一种超越物理空间的深远意境。他们不拘一格,时而高远以观山川之雄伟,时而深远以探幽谷之秘奥,平远则铺展广袤原野的宁静与辽阔。这种透视处理方式,不仅展现了画家对自然之美的深刻理解,也蕴含了丰富的哲学思考与审美情趣,让观者在有限的画幅中感受到无限的想象空间。

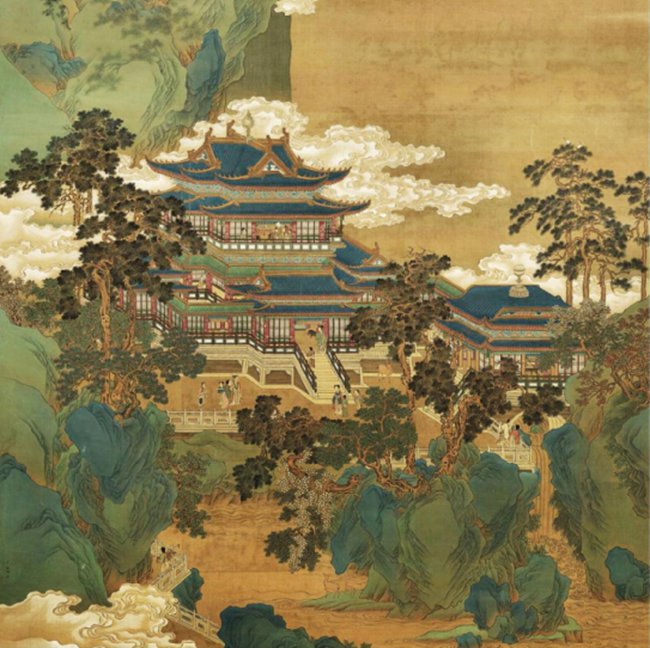

南宋 赵伯驹《仙山楼阁图》(局部)

透视现象,这一视觉艺术的基本原理,揭示了物体在空间中因距离远近而展现出的近大远小的自然规律,因此被艺术家们亲切地称为“远近法”。在西方绘画的广阔天地里,“焦点透视”占据了举足轻重的地位。这一技法仿佛是将画家化身为摄影师,站在一个固定的立足点上,运用如同镜头般的精准视角,将眼前能够捕捉到的物象一丝不苟地记录在画布之上。然而,由于空间的物理限制,那些超出视域范围的景致,即便再如何引人入胜,也只能遗憾地留在画布之外,成为未竟之美的象征。

反观中国画,其透视法则展现出一种截然不同的风貌与哲思。中国画家不拘泥于固定的观察点,也不受视域界限的桎梏,他们如同行走于山水之间的旅人,随心所欲地变换着立足点,以一颗敏感而细腻的心,去感知、去捕捉那些在不同位置、不同角度下展现出的独特景致。这种透视方法,被赋予了“散点透视”或“移动视点”的美名,它赋予了画家无限的自由与创造力,使得他们能够在有限的画布上,创造出超越现实、跨越时空的壮阔景象。

在中国山水画中,这种独特的透视法得到了淋漓尽致的展现。画家们运用散点透视的技巧,将不同立足点上所观察到的山川河流、云雾松柏等自然元素巧妙地融合在一起,形成了一幅幅既符合透视规律又充满艺术想象的壮丽画卷。这些画作不仅展现了“飓尺千里”的辽阔境界,更蕴含了画家对自然、对生命、对宇宙的深刻感悟与无限向往。在这样的画作面前,观者仿佛能够穿越时空的阻隔,与画家一同漫步于那遥远而神秘的山水之间,感受那份超脱于尘世之外的宁静与自由。

中国山水画透视法的形成,确实根植于深厚的历史土壤之中,其发展历程充满了智慧与探索的光辉。南北朝时期,宗炳在其著作《画山水序》中,以深邃的洞察力首次触及了透视原理的核心,他提出的“去之稍阔,则其见弥小”的观点,精准地捕捉到了物体因距离变化而产生的视觉大小差异,即近大远小的透视现象。他进一步设想,通过一块透明的“绢素”,能够将广袤的自然景观微缩至方寸之间,同时保持其透视关系的准确性,这一构想不仅展现了宗炳对透视原理的深刻理解,也预示了中国山水画在透视表现上的独特路径。

进入唐代,王维在《山水论》中,对山水画中的透视关系进行了更为具体而细致的阐述。他提出的“丈山尺树,寸马分人”等原则,不仅是对自然景物比例关系的精炼概括,更是对透视规律在山水画中应用的具体指导。王维还注意到,随着景物距离的增加,细节会逐渐模糊,如“远人无目,远树无枝,远山无石”等,这些描述不仅增强了画面的空间感,也赋予了山水画以深远的意境。这些透视处理要诀,显示了唐代山水画家对透视规律的重视与运用,为中国山水画的发展奠定了坚实的基础。

到了宋代,中国山水画透视法迎来了其发展的黄金时期。经过前代画家的不断探索与实践,宋代山水画家们已经能够熟练运用散点透视等技法,将广阔的自然风光巧妙地融入有限的画面之中,创造出既符合透视原理又充满艺术感染力的山水画作。此时的中国山水画透视法,已经形成了一个完整而系统的理论体系,不仅指导着画家的创作实践,也深深影响了后世的山水画艺术发展。

中国山水画透视法的形成与发展,是中国古代画家在长期的艺术实践中不断积累与创新的结果。它不仅体现了中国古代画家对自然美的深刻感悟与追求,也展示了中国绘画艺术在透视表现上的独特魅力与卓越成就。

透视,作为绘画艺术中的核心技法之一,旨在将三维世界的物体精准地转化为二维平面上的图像,同时保留其原有的立体深度与空间层次。画家通过巧妙运用透视法则,使画布上的物象仿佛跃然纸上,具备了强烈的远近感和立体感。这一过程不仅考验着画家的观察力与技巧,更是对空间感知与表现能力的极致展现。

宝图专业美术作品征稿荐稿基地是为了解决出版社用稿难和作者发表难的问题,联合多家优秀美术出版社合作,由简能文化传媒设立专门机构负责运营的专业美术征稿、荐稿机构。欢迎咨询!