中国画中的翎毛技法,源远流长,是中国传统艺术中不可或缺的一环,独具魅力。它专注于鸟类及禽类羽毛的入微描绘,借助细腻的笔法与层次分明的色彩运用,将羽毛的质感与光泽表现得淋漓尽致,同时也将鸟类的灵动之美展现得栩栩如生。这一技法的掌握,既考验着画家的绘画基础与技艺,又要求其对自然界中的鸟类有着深刻的认识与独到的见解。

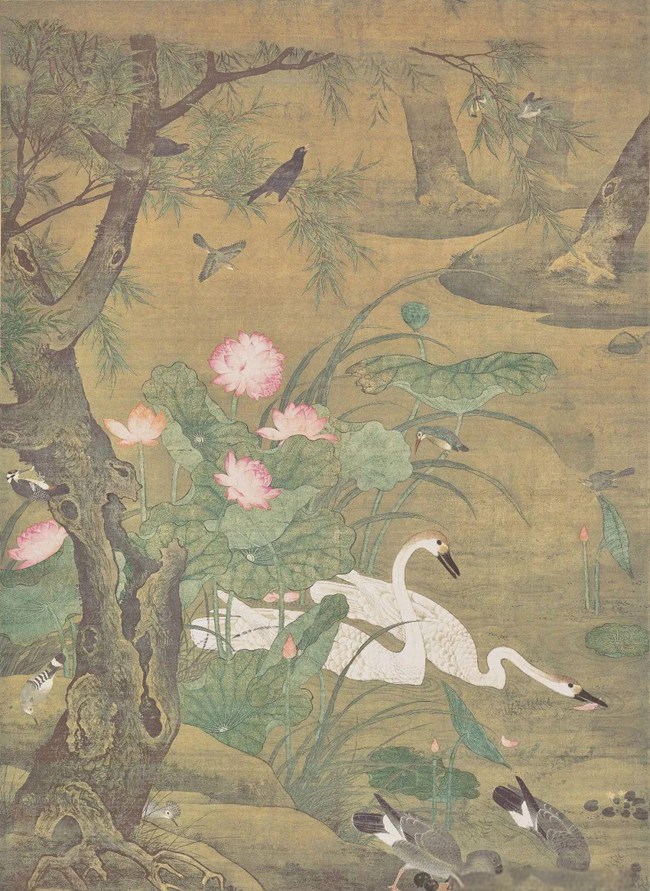

明 佚名《瑞莲翎毛图》

工笔翎毛画是中国画中一种精细入微的绘画技法,注重细节的刻画和色彩的细腻表现。工笔翎毛画的历史可以追溯到五代时期的黄筌的《珍禽图》,展示了当时工笔翎毛技法的成熟与完备。宋代工笔花鸟画也有长足进展,宋徽宗赵佶的《五色鹦鹉图》和《芙蓉锦鸡图》是工笔翎毛画的典范。工笔翎毛画的步骤通常包括从嘴部起笔,然后点睛画头,接着画背及两翼,再画胸及肚,最后画翼及尾,最后补充爪子和细节。

而写意翎毛画则注重意境和神态的表现,强调以简练的笔墨传达禽鸟的生动情态。写意翎毛画的代表人物有宋代的林良、吕纪、陈洪绶等,他们的作品风格兼工带写,笔触粗放而富有表现力。写意翎毛画的技法强调对禽鸟的深入观察和理解,通过简练的笔墨传达禽鸟的生动情态。

中国画中的翎毛画不仅是一种绘画技法,还承载了丰富的文化寓意。例如,鸡常作为“吉”的象征,芙蓉锦鸡寓意锦绣前程,松树白鹤象征长寿延年,喜鹊梅树表示“喜上眉梢”等。这些寓意使得翎毛画不仅具有审美价值,还富含深厚的文化内涵。

中国画中的翎毛技法,其历史渊源可追溯至唐代,彼时它开始崭露头角,至宋代则达到了巅峰状态,而明清两代亦见证了其持续的演变与精进。唐代,被视为翎毛技法成长的关键阶段,花鸟画从此时起逐渐脱离其他画科,独立成派,涌现出诸如薛稷擅长绘鹤、边鸾精于鸟雀的诸多名家。新疆阿斯塔那古墓中的花鸟屏风,如217号墓所藏,便是唐代花鸟画技艺高超的实证,展现了禽鸟形象的多样与生动。

步入宋代,翎毛技法步入了其最为辉煌的时期。宋代画家致力于写生,追求捕捉物象的灵动与生气,如《枯树鸜鹆图》与《鸡雏待饲图》等作品,无不彰显了禽鸟的活泼与生动。技法层面,“丝毛法”的运用使得细节纤毫毕现。宋徽宗赵佶更是此中高手,其《五色鹦鹉图》与《芙蓉锦鸡图》等作品,成为了工笔翎毛画的经典之作。

明代与清代,翎毛技法在传承中继续发展。明代画家如林良、吕纪、陈洪绶等,他们的画风融合了工笔与写意,相较于宋代,更显粗放与重笔触。清代虽在工笔翎毛画上未有更大突破,但沈铨、任伯年等画家的作品,却以其独特的装饰性趣味,为这一技法增添了新的色彩。

至近现代,工笔翎毛技法依然保持着其生命力。于非癎、陈之佛、田世光、张其翼等近代画家,不仅继承了前人的精髓,更在此基础上有所创新,对当代中国画坛产生了深远的影响。

翎毛画,即以禽鸟为主要描绘对象的绘画,通过细腻的笔触和丰富的色彩,展现了禽鸟的生动形态和细腻情感。这种技法不仅要求画家对自然界的观察入微,还需要在画面构成上表现出新颖和独特的美感,从而在视觉上带给观者新的审美体验。

这种画法的发展演变记录了不同历史时期的社会文化背景和审美趋势。例如,唐代以后,翎毛画逐渐成为独立画科,宋代更是出现了许多著名的翎毛画作品,如宋徽宗赵佶的《写生翎毛图》,这些作品不仅展示了高超的绘画技巧,还反映了当时社会的审美趣味和文化氛围。

当代工笔画在继承传统技法的基础上,通过创新和实践,使翎毛画的表现形式更加多样化和现代化。画家们使用当代绘画语言表达当下的翎毛走兽,不仅在画面构成上表达新颖,还在材质和媒介的使用上进行了适当的探索,从而在视觉上表达出新的审美追求。

宝图专业美术作品征稿荐稿基地是为了解决出版社用稿难和作者发表难的问题,联合多家优秀美术出版社合作,由简能文化传媒设立专门机构负责运营的专业美术征稿、荐稿机构。欢迎咨询!