news

热门推荐

热门推荐

说到中国画,其中蕴含的美学,恰似中华文化的精神密码。它绝非仅仅是笔墨与色彩的简单堆砌、技艺的单纯展现,而是一种深邃的哲学思考与独特生命态度的生动表达。即便你毫无绘画基础,只要牢牢抓住几个核心概念与观察方法,便能如同穿越时空的旅人,跨越千年岁月,读懂古画中那无尽的诗意与深邃的智慧。

中国画里的“空”,绝非真正意义上的空白,而更像是一个充满想象与哲思的奇妙容器。这一独特手法源自道家“虚室生白”的深邃思想,以无形巧妙映衬有形,用简洁驾驭繁杂,往往能让画面更加生动鲜活。

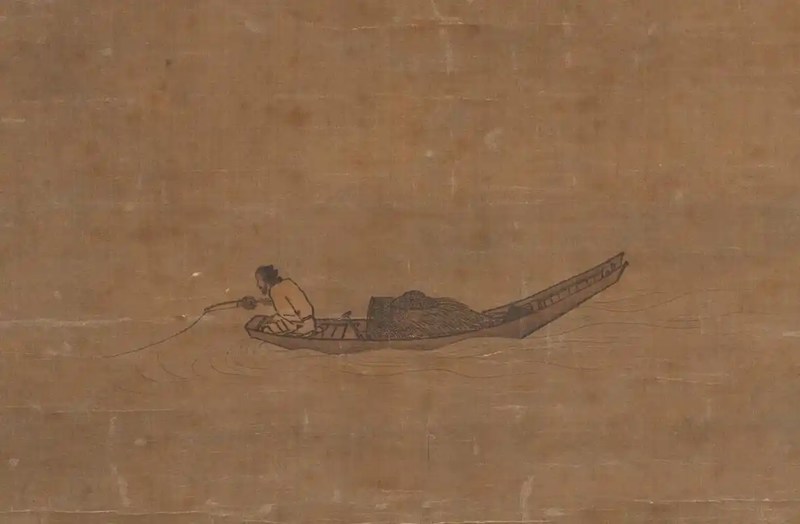

以南宋马远的《寒江独钓图》为例,画面中仅仅描绘了一叶孤舟、一位渔翁,其余部分全部用水波留白来处理。然而,正是这大片的留白,让观者更能深切感受到天地苍茫间的孤寂与辽阔,仿佛自己也置身于那片冰天雪地的江面上,与渔翁一同感受着大自然的宁静与深邃。

中国画所追求的,是一份超越视觉层面的“气韵生动”。王维的山水画常常以淡墨轻轻渲染,在《江干雪霁图》里,水平山秀的构图仿佛一首无声的诗,传递出“行到水穷处,坐看云起时”的一抹禅意。画家通过虚实结合的手法,将情感与哲思融入笔墨之中,而作为观者的我们,需要以心去会意,而不能仅仅用眼去观看。

在中式美学的众多代表中,山水画无疑占据着巅峰地位,因为它承载了自古以来“人与天地共生”的哲学思想与宇宙观。范宽的《溪山行旅图》,以高远的构图展现出山岳的崇高与雄伟,仿佛自然本身就是神灵的化身。这种视角与西方征服自然的理念截然不同,它体现的是中国人对“人与自然相和谐”的终极追求。

大名鼎鼎的齐白石画虾堪称一绝,他将虾的眼睛仅仅简化为两道墨线,却能精准地捕捉到虾游动时的灵动感,而不是对其进行机械的写实。这便是中国画里至关重要的“以形写神”技法,它要求画家提炼出物象的本质特征,而不拘泥于细枝末节。

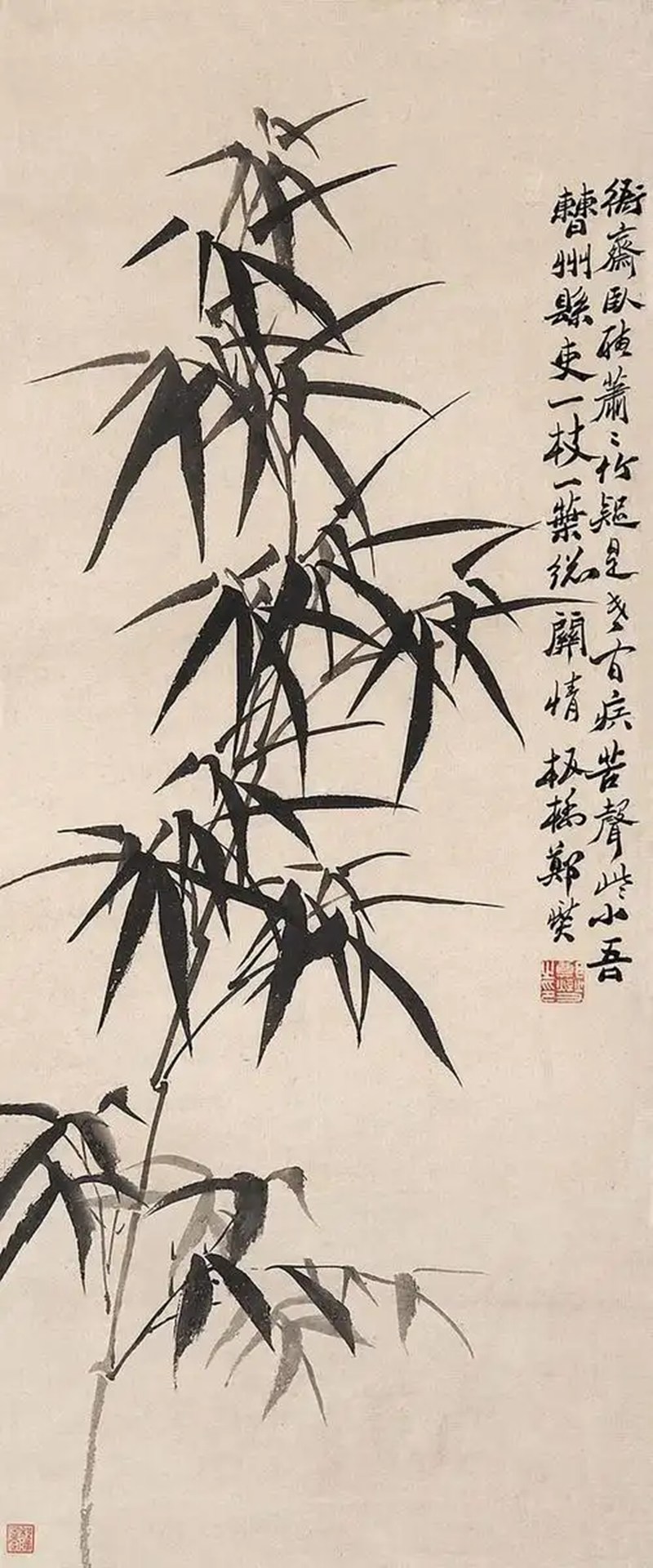

元代画家顾安观竹影而悟出画竹之法,清代郑板桥更是以纸窗竹影为灵感进行创作。这种借影写形的传统,更加强调画家对物象动态与气韵的把握,绝非是对客观对象的静态复制。

中国画在历朝历代的发展过程中,还形成了高度程式化的表达方式。比如画竹有“个字法”“介字法”,画山石有“皴法”。但需要明确的是,这些程式并非僵化的模板,我们可以将其大致理解为历代画家总结出的“美学公式”,在创作时需要灵活运用。

一幅完整的中国画常常会融合诗、书、画、印四个要素,形成多维度的意境。郑板桥在《衙斋图》中题诗“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,有了诗文的加持,画面瞬间升华为画家对民生疾苦的深切关切。

观其形:首先要关注构图与笔墨。对于山水画,可以多留意“三远法”的运用,即高远、平远和深远;对于花鸟画,则要多观察画家所运用的“比兴”手法,比如梅、兰、竹、菊所象征的意义。

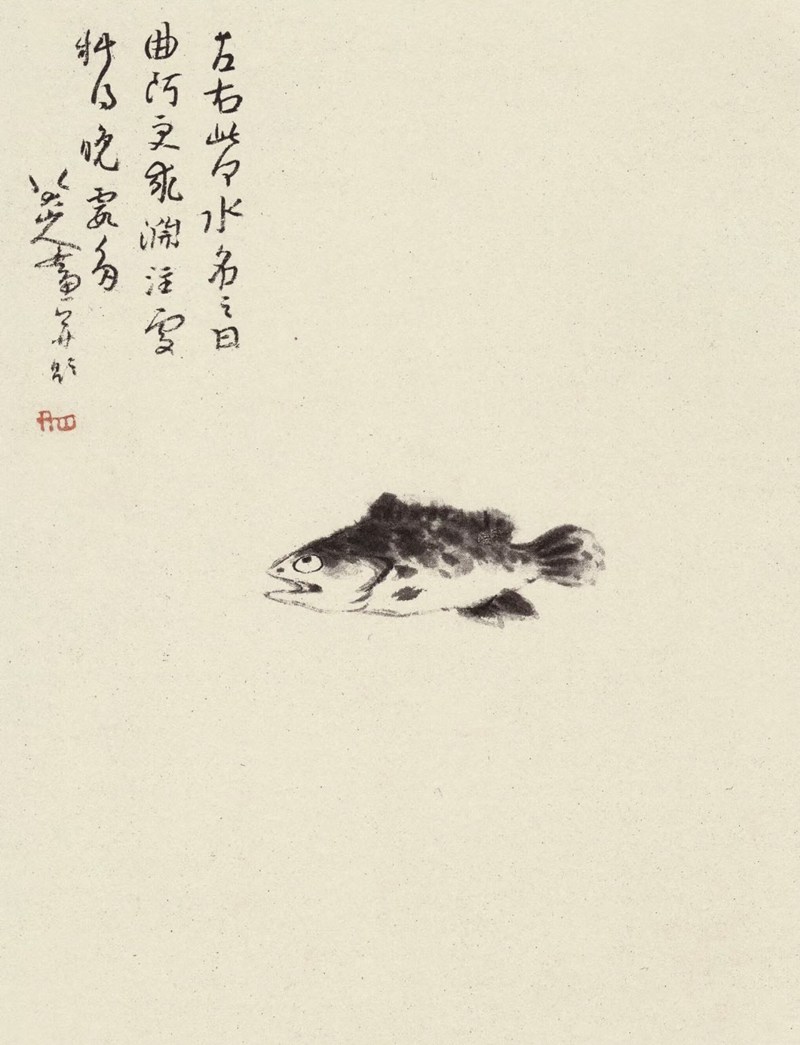

品其意:观画时可以结合画中的题诗与历史背景。八大山人笔下翻白眼的鱼鸟,多暗喻亡国之痛与身世飘零,这反映的是画者个人在那个大时代中的经历和所感所思。

悟其道:要多思考画面是如何体现“天人合一”的。例如倪瓒的疏林坡岸,不仅仅是简单的风景描绘,更是文人画家对超然物外的精神追求的生动写照。

中式绘画美学宛如一座跨越千年的桥梁,连接着古人的哲思与今人的生活。欣赏它们未必需要我们掌握很多高深的理论,更多时候,只需要我们拥有一双能发现“空白中的无限”的眼睛,和一颗愿意慢下来体味“意境”的心。因为美从不是阳春白雪的专利,它可能藏在苏州园林的花窗借景里,可能在茶馆蒸腾的水雾中,甚至在你家阳台盆栽的枝桠走向间。总之,美就在那里,静静地等待着你去发现。