news

热门推荐

热门推荐

艺术疗愈作为一种非传统的心理治疗方法,通过艺术创作和欣赏来帮助人们表达情感、释放压力、处理心理创伤,从而达到心理上的舒缓与宁静。历代名画中蕴含着丰富的艺术疗愈元素,这些画作不仅具有极高的艺术价值,还能够为人们提供心灵上的慰藉和启迪。

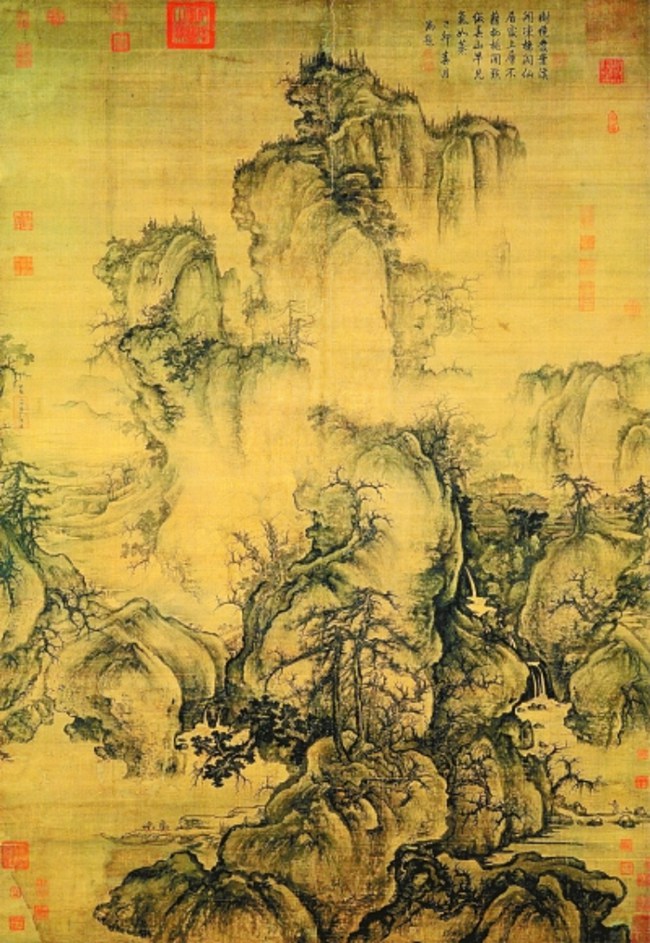

北宋 郭熙 《早春图》

宋代山水画是中国绘画史上的重要篇章,画家们通过描绘行旅中的山川景象,展现出一种大气磅礴之感,寄托了自己对自然的热爱和对人生的追求。如郭熙在《林泉高致·山水训》中提到“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园养素,所常处也;泉石啸傲,所常乐也;渔樵隐逸,所常适也;猿鹤飞鸣,所常亲也。”这体现了文人对自然山水的向往,以及在山水中寻求心灵寄托的渴望。宋代山水画通过其壮美的山川景象和深远的意境,能够引导人们进入一种平静、沉思的状态,从而达到心灵上的疗愈。

元代社会政治环境变化,文人放弃“学而优则仕”的传统儒家思想,把个人情感寄托于画,追求心灵的安逸与畅然。他们多采用隐居的题材,借山水抒发胸中逸气,表达对自由、宁静生活的向往。如倪瓒的作品,以简洁疏淡的画面,营造出一种荒寒萧疏的意境,反映了他超脱世俗、追求高洁的精神境界。元代山水画通过其淡泊的意境和超脱的精神追求,能够让人们感受到内心的平静和安宁,从而实现艺术疗愈的效果。

明清时期的花鸟画也蕴含着丰富的艺术疗愈元素。例如,明代林良的花鸟画多以鹰、雁等为题材,风格豪放,常以苍劲的笔墨表现飞禽的矫健和自然的生机,蕴含着对坚韧不拔品质的赞美。清代朱耷的花鸟画造型奇特,常以白眼向人的鱼、鸟等形象来表达内心的愤世嫉俗和对旧朝的怀念,蕴含着对历史变迁、人生无常的深刻感慨。这些花鸟画通过其生动的形象和深刻的寓意,能够引导人们思考生命的意义和价值,从而达到心灵上的升华和疗愈。

东西方绘画在文化背景、艺术形式和表达方式上存在差异,但在疗愈功能上却有许多共同点。西方绘画强调个体主义和自我表达,通过色彩、构图和形式的冲突与融合来表达强烈的个人情感和心理状态。在艺术疗愈中,西方绘画常用于帮助个体释放情感和处理心理创伤。而中国绘画则受儒释道思想的影响,强调人与自然的和谐、天人合一。中国绘画通过简洁的线条和淡雅的色彩,营造出幽远、宁静的意境,帮助人们进入一种平和、沉思的状态。在艺术疗愈中,中国绘画侧重于培养耐心和内心的平衡。

艺术疗愈在现代社会中得到了广泛的应用。许多心理咨询机构和教育机构都开设了艺术疗愈课程,通过绘画、书法等艺术形式来帮助人们表达情感、释放压力、处理心理创伤。此外,一些医院和康复中心也引入了艺术疗愈的方法,通过让患者参与艺术创作和欣赏活动来促进其身心康复。

艺术疗愈的跨文化融合正形成新的发展趋势,东西方绘画传统在疗愈实践中展现出互补性。当代艺术家尝试将西方表现主义的色彩张力与东方水墨的虚实相生相结合,创造出既能宣泄情感又能沉淀思绪的视觉语言。国际艺术疗愈论坛上,不同文化背景的从业者分享着相似案例:纽约画廊中的抽象表现主义绘画工作坊与杭州西湖畔的水墨禅修课程,虽形式迥异,却同样引导参与者抵达心灵的澄明之境。

在特殊群体关怀领域,艺术疗愈展现出独特优势。自闭症儿童通过沙画创作建立与外界的沟通桥梁,阿尔茨海默症患者在拼贴艺术中重拾记忆碎片,战争创伤幸存者在集体壁画创作中重构生命叙事。这些实践印证了艺术疗愈超越语言与认知障碍的普适价值,成为照亮心灵暗角的温暖烛光。

学术研究层面,神经美学与心理学交叉研究揭示了艺术疗愈的神经机制:当观者凝视宋代山水画的层峦叠嶂时,大脑前额叶皮层与边缘系统的协同激活,既引发审美愉悦又调节情绪压力;创作元代文人画风格的简笔山水时,手部运动的韵律感与留白构思的思维训练,同步促进大脑左右半球的平衡发展。这些发现为艺术疗愈提供了科学依据,推动其向精准化、个性化方向发展。